琉球は王国の名称で、沖縄は島の名称です。琉球王国は琉球処分(1879年)により消滅し沖縄県となり、琉球王国の支配下にあった島々は、「沖縄の島々」となりました。琉球王国の王都のあった沖縄島(おきなわじま)は、現在では沖縄本島(おきなわほんとう)と呼ばれ、それ以外の島々は離島と呼ばれています。

なお、「都道府県庁の所在する本土から隔絶している島が離島」(離島(りとう)とは? 意味や使い方 - コトバンク)ということですが、この考え方によれば、石垣島や宮古島も離島ということになります。

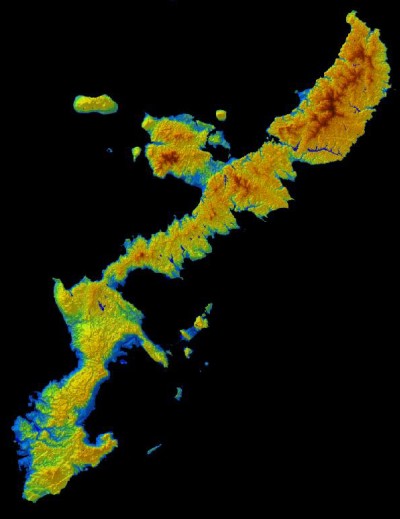

沖縄本島は、大きく南北に分かれていて、北半分は山がちです(デジタル標高地形図「九州・沖縄」|国土地理院)。

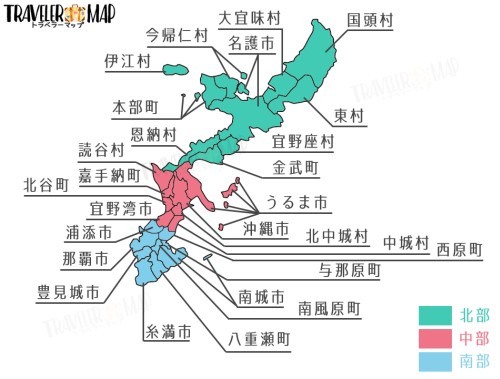

さらに、南半分は中部と南部に分かれています。各地域の市町村は次のとおりです(沖縄本島でよく言われている「北部」「中部」「南部」ってどこのこと?)。

北部は山がちなので、名護市にまとまった市街地がある程度です。

中部は、沖縄市(旧コザ市)・嘉手納町・北谷町に嘉手納基地があり、宜野湾市には普天間飛行場があります。

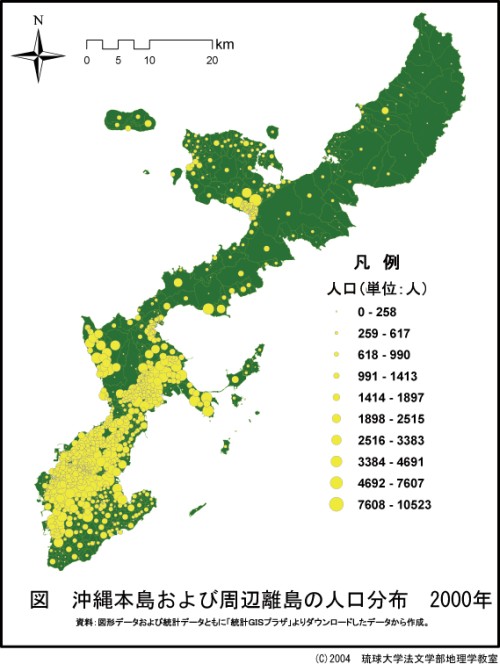

南部の那覇市、浦添市、豊見城市に人口が集中しています(沖縄県の市区町村)。

人口分布図(沖縄本島および周辺離島の人口分布(2000年))を見ると、南部と中部に人口が集中しているのが分かります。中南部地域は、115万人を超える人口が集中し、政令指定都市に匹敵する都市圏を形成しています。一方、山間部と米軍基地がある辺りは人口がまばらです。

日本史オンライン講座 大学講師と高校教師のコラボ日本史

研究者と学ぶ日本史41前半 琉球王国と中継貿易

研究者と学ぶ日本史41後半 琉球侵攻

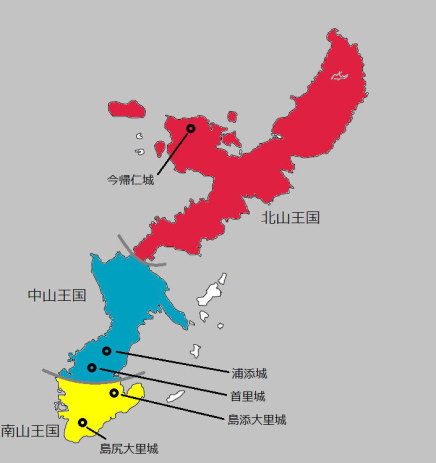

三山時代(1322年ごろ〜1429年)の3王国の支配地域は、現在の北部、中部、南部とほぼ重なります( 琉球・南山王国をめぐる議論:三山は鼎立していたのか)。ただし、那覇市と浦添市は、中山王国の中心地域です。

9箇所の世界遺産の7箇所は、かつての中山王国の領域にあります(沖縄の世界遺産)。

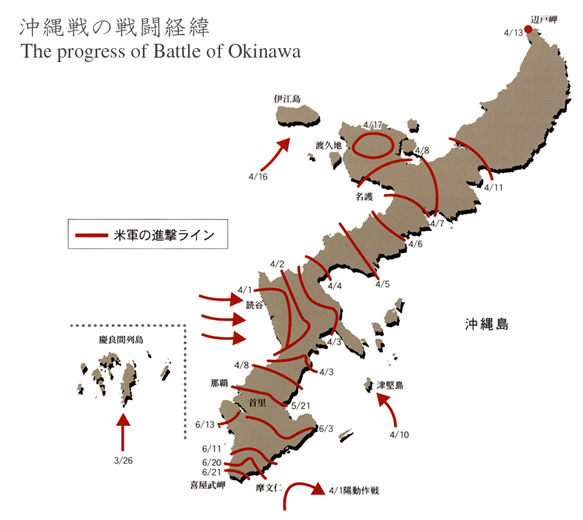

沖縄戦(1945年4〜6月)では、宜野湾市、浦添市、那覇市が激戦地となりました(沖縄戦の戦闘経緯)。4月1日、中部西岸に上陸した米軍は、日本軍の守備の手薄な北部地域を3週間ほどで制圧します。一方、司令部(首里城)のあった中部地域では、日本軍は強固な防御陣地を築き、嘉数高台(宜野湾市)や前田高地(浦添市)の激戦では米軍にも多くの死傷者が出て、戦争に巻き込まれた多くの住民が命を落としました。5月末には日本軍は、南部へ向け首里を撤退します。南部地域は、避難民と敗残兵の入り乱れる修羅場と化し、多くの非戦闘員が命を落とします。6月23日、牛島司令官の自決によって守備軍の組織的戦闘は終了しました。

沖縄戦での死者は、沖縄の一般住民94,000人、軍人・軍属28,228人、本土の兵士65,908人、米兵12,520人ということです(沖縄県平和祈念資料館)。

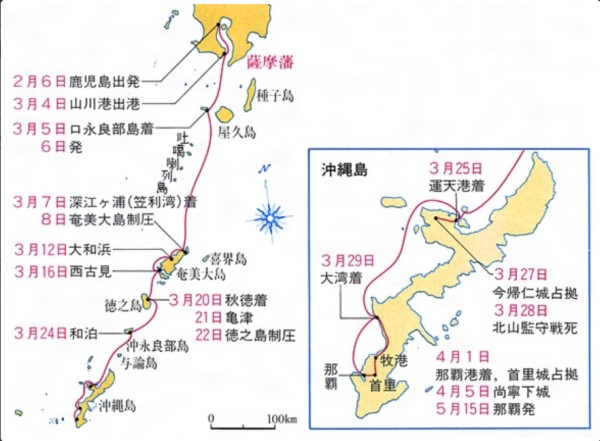

1609年の島津侵攻でも、主力部隊は大湾で上陸し南下しています(島津侵入事件(しまづしんにゅうじけん)とは? 意味や使い方 - コトバンク)。

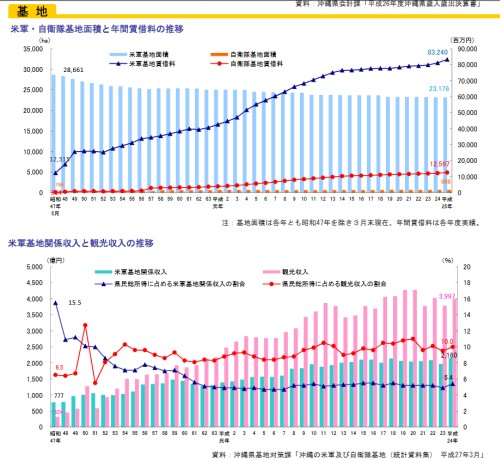

1972年の本土復帰後も、多くの米軍基地が残っています(沖縄県の米軍基地と普天間飛行場の移設案)。 基地の借地料は日本政府が払っていますが、多くの地主の借地料収入は年間200万円以下だそうです(軍用地主は大金持ちと聞きましたが本当ですか。 )なお、軍用地は近年、投資対象として人気が高まっているそうです(沖縄の軍用地は「カネのなる木」なのか ”普天間”の価格上昇が止まらない)。

基地の借地料総額は年々増加しています。本土復帰直後は、米軍基地関係収入が県民所得の大きな割合を占めていました。しかし、復帰後は観光収入が急速に増加し、現在では米軍基地関係収入の約2倍に達しています(平成28年 沖縄県勢要覧 )。

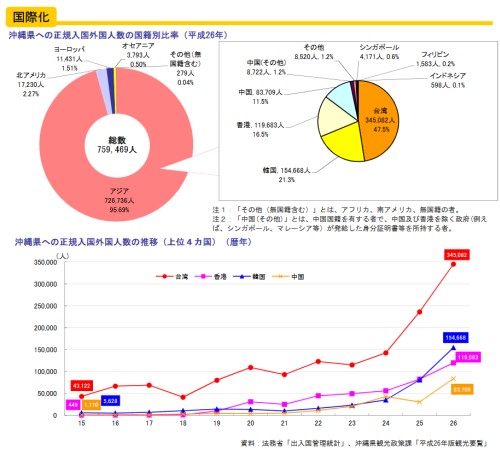

アジアからの観光客が、外国人観光客の大半を占めています。特に近年、台湾からの観光客の増加が際立っています(平成28年 沖縄県勢要覧)。